アフリカの二つの国に関して書かれた本を二冊続けて読んだ。

二冊続けてとなったのは偶然で、両方とも以前から気になっていた本であり、引っ越し前に買って荷物を増やすよりも引越し後に買ったほうが都合が良かったのでそうなっただけだ。

一冊は、ソマリランドについて書かれた高野秀行の『謎の独立国家ソマリランド』。

以前にも書いたように、『異国トーキョー漂流記』『怪しいシンドバッド』『ミャンマーの柳生一族』とステップアップしてようやくこの本に辿り着いた。

といっても僕自身はソマリランドという国に対してそれほど思い入れがあるわけでもなく、そもそもソマリアという国に関して知っている情報といえば、アグネス・チャンが日本ユニセフ協会大使として視察した国がソマリランドだったということでネット上で少し話題になったことと、ソマリア沖で発生している海賊行為から、船舶の護衛のために自衛隊が派遣されたというニュースを目にしたことぐらいしかなかった。

で、この本のタイトルは「謎の独立国家」だ。

ソマリランドはソマリア連邦共和国の一部の地域であり、そこに住む人々が独立した国家だと名乗っているだけで、国際的には国連も含めてソマリランドを国家として認めていない。

まるで、井上ひさしの『吉里吉里人』、あるいはかわぐちかいじの『沈黙の艦隊』の世界を現実化したかのような存在で、そんなふうに捉えればたしかに国家としてそう簡単に認めるわけにはいかないという気持ちもわからないでもない。ただ、『吉里吉里人』や『沈黙の艦隊』の場合は日本という、内乱などない安定した国家の一部が独立したのに対して、ソマリランドの場合はソマリア連邦共和国そのものが既に崩壊しているというか破綻している中で、民主主義国家としての体裁の整った平和な国が出来上がったという点では全く逆の状況でもある。

そして、著者がこの本の中でソマリランドという国を、スタジオジブリが作った映画『天空の城 ラピュタ』に登場するラピュタに例えているのだけあって、ソマリランドという国について知れば知るほどソマリランドという国の凄さというかソマリアという国が破綻している中でここまで民主主義的な国家が出来たということが信じられなくなってくる。

そもそも、国家というものは人が作るものであり、ようするにそこに住む人々にそれだけの素養がなければ成し得ないことで、荒廃して、著者曰く、北斗の拳状態になっている国で、そこに住む人々がこのような、日本ですら実現しえていないぐらいの理想的な国家ができあがっているということは、理想的な社会というものが実際に実現可能であるということを指し示してくれている。

高野秀行の語り口も相変わらず軽快で愉快で、そういった文体の面白さも合い重なって、読んでいて希望の見えてくる一冊だった。

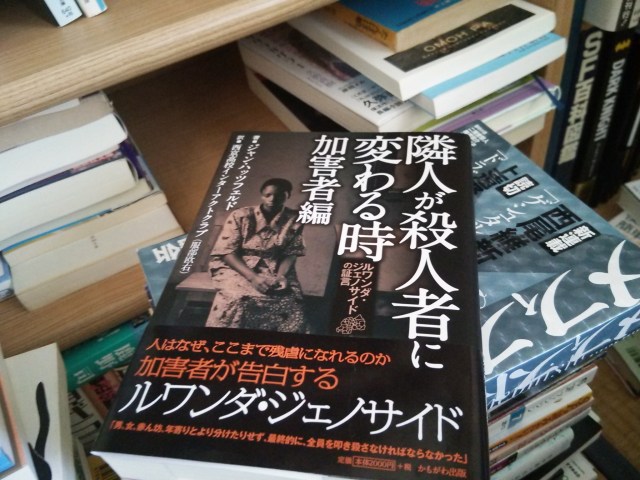

もう一冊はジャン・ハッツフェルドの『隣人が殺人者に変わる時 ルワンダ・ジェノサイドの証言 加害者編』。

ルワンダは、先のソマリアから、ケニア、タンザニアを挟んだ南西の場所に位置する小さな国だ。

そしてルワンダといえば1994年に発生した、全人口の約20パーセント、おおよそ大きく見積もって100万人、少なく見積もっても50万人もの人が殺された虐殺事件で有名だ。

『ホテル・ルワンダ』という映画もつくられたぐらいなのだが、生憎と僕はこの映画は見ていないし、ルワンダの虐殺事件も1994年の当時、知っていたかといえば知らなかった。僕がルワンダという国で虐殺事件があったこと初めて知ったのはフィリップ・ゴーレイヴィッチの『ジェノサイドの丘』を柳下毅一郎が翻訳したことによるので、2003年のことだ。SF小説も翻訳している柳下毅一郎が翻訳した本ということでこの本の存在を知って、そしてルワンダでの虐殺事件のことも知ったけれども、機会があれば読んでみようかと思った程度でこの本を読むところまではいかなかったので、ルワンダに関することがらも僕の中ではそれっきりだった。

で、今年になってこの『隣人が殺人者に変わる時 ルワンダ・ジェノサイドの証言 加害者編』が出た。加害者編となっていることからも想像がつくように被害者編ともいうべき『隣人が殺人者に変わる時―ルワンダ・ジェノサイド生存者たちの証言』という本が去年翻訳されている。そして被害者と加害者の両方を扱った三作目も既に書かれており、こちらも翻訳される予定となっているようだ。

しかし、僕はいきなり加害者編だけを読んだ。

ルワンダの虐殺事件に関する僕の知識など先に書いたとおり、ほとんど何も知らないに等しく、ルワンダの虐殺事件そのものを理解しようとするならば、包括的に書かれた本が何冊も出ているわけでそちらを読んだほうがはるかにましなのだろうけれども、ルワンダの事を理解したいのかといえばそこまでの気持ちは無い。単純にこの本が加害者から見たルワンダの虐殺事件であり、そしてそれが個人レベルまで落とし込まれた書かれ方をしているのだろうということに興味を持っただけだ。

だからといって犯罪を犯す加害者の心理を知りたいというわけでもない。

そもそも、ひとつの国においてフツ族とツチ族という二つの民族がいて、しかもその二つの民族は民族的・文化的に違うのではなく、人工的に分けられた民族でありながら、このような大規模な虐殺が、それが政府や軍隊によってではなく、一般市民によって行われたという事自体が異常だとしか思えない。

強いて日本に置換えてみたとすれば、ある日をさかいに、企業や会社の役職を持たない労働者たちが、役職を持つ管理職たちを殺して回るようになったという感じだろうか。虐殺を行う労働者たちは朝、金属バットを片手に家を出て、そして夕方、血に塗られた金属バットを片手に家に帰ってくる。そして家族と一緒に夕飯を食べて一日が終わる。翌日も再び同じような生活をする。テレビをつければ「立て、万国の労働たち。支配階級を抹殺せよ」というアジテーションが流れる。政府は何もするわけでもなく、警察も殺人犯をつかまえようなどとはしない。

にわかには理解し難い状況というかまるでSFの世界の話のようでもある。

もちろん、この本を読み通したからといってごく普通の人々がなぜ、隣人たちを殺し始めたのかということに対して明確な答えなどわかるわけでもない。人を殺すのに理由は一つだけではなく、百人がいれば百通りの理由が存在する。

それを考えると、どこかの国で、同じようなことが起こらないとは言い切れない気がしてくる。もちろん現実的には国家が主体となった虐殺は行われている。

ルワンダでの事件はルワンダという国におけるフツ族とツチ族という特殊な民族の有り様やアフリカにおける文化的な要素の影響も大きいだろうことは想像がつくけれども、しかし、だからといって人が人を殺すのにそれだけでその一歩を踏み出してしまえるのだろうかというと疑問にも思うのだ。

つまり、条件が揃えば日本でも起こりえるだろうし、そう、一線を超えるというのは案外簡単な事で、だからこそそこまでいかないうちにそれをとどめておかなければいけないのかもしれない。

ソマリランドとルワンダ、どちらもにわかには信じがたい出来事が実際に起こった国であり、人の光の部分と闇の部分をそれぞれ体現させた出来事でもある。

アフリカの二つの国

コメント